然而在惊险、刺激、恐怖的游戏过程中,玩家在慌乱中受伤从而引发纠纷的案件时有发生。密室逃脱中意外受伤谁来担责?事先签订 免责条款 是否就能免除经营者的责任?经营者又该如何完善相关责任和义务?

近日,北京市朝阳区人民法院公布了一起案件,11 岁女孩玩密室逃脱游戏时受惊吓受伤,构成九级伤残,法院一审判决被告公司赔偿受害人各项费用共计 20 余万元。

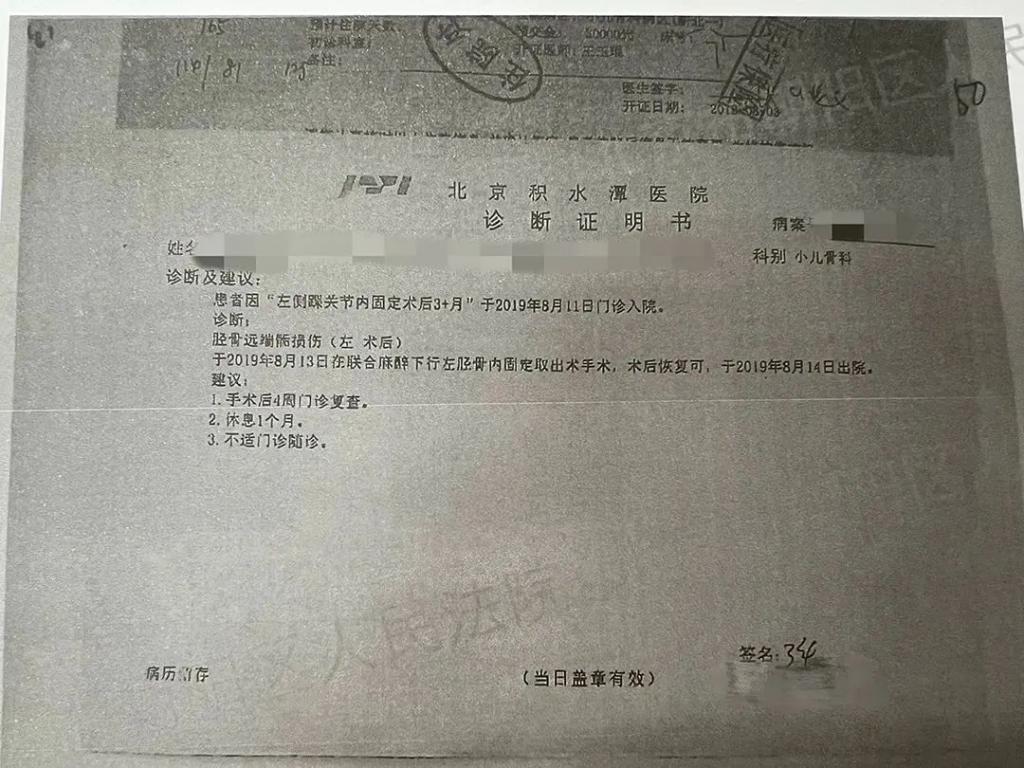

朝阳法院望京法庭法官助理王贺情介绍,该女孩在网上团购了一张恐怖主题的密室逃脱体验券。在闯关过程中,女孩被工作人员扮演的恐怖怪兽吓到,踩空台阶受伤,构成了九级伤残。

女孩的父母起诉密室逃脱的经营者,索赔医疗费、残疾赔偿金、精神损害抚慰金等共计 40 余万元。法院经公开开庭审理,综合考虑密室逃脱游戏的特点、双方的过错程度,酌情认定被告公司对本次事故承担 70% 的责任,女孩承担 30% 的责任。一审判决被告公司赔偿女孩各项费用共计 20 余万元。目前,案件判决已经生效并履行完毕。

王贺情说,法院审理认为,被告公司虽然在票券和网站上标示了 12 岁以上才能参加,但没有核实年龄就允许 11 岁的女孩入场,也没有举证证明自己尽到了安全告知和保障义务。被告公司在消费者入场前对恐怖主题密室逃脱的恐怖程度,以及里边的楼梯、拐角等设施,没有尽到提示义务和危险的告知义务。而原告方 11 岁女孩未成年,属于限制民事行为能力人,对自己行为的后果虽然不能完全清楚地认知,但也有一定的判断能力,应当参与和自己年龄和身心状况相符的娱乐活动。在本案中,她明知是恐怖主题的密室逃脱,仍然去参加,自己也是存在一定过错的。但是经营者对未成年人的保护需要尽到更大的注意义务或安全提示义务,因此在本案中经营者承担了主要的责任。

经营者应完善相关提示,充分告知游戏危险程度,根据具体案情的不同,各地的密室逃脱受伤事件引发的诉讼判决中,原告和被告双方承担责任的比例也有差异。

江苏省苏州市姑苏区人民法院审理的一起案件中酌情认定经营者承担 40% 的责任,赔偿原告医疗费、交通费、住院伙食补助费共计 7566.19 元。值得注意的是,原告开始游戏之前曾经在被告(经营者)提供的书面免责协议上签字。协议内容包括:游戏中一旦出现事故,任何非事故当事人将不承担人身事故的任何法律责任和经济责任等。

法院认为这样的条款无效。姑苏法院承办法官介绍,根据民法典的规定,排除对方的主要权利,减轻自己义务的条款是不产生法律效力的。法官:协议内容说游戏过程中产生的任何风险和损害都要求原告自身承担,这也就是排除了原告的权利,所以这个条款我们是认定无效的。

苏州市姑苏区消费者权益保护委员会秘书长王锋认为,密室逃脱游戏的经营者应当完善相关提示,明确、充分、具体地告知消费者游戏规则,以及游戏中有具体危险的地方,让告知真正达到效果。王锋:不能就扔给消费者一张纸,他们看都没看就把协议签掉了。如果读一遍不行,就做一个小视频让消费者完整看一遍,然后再签协议。

出其不意的情节设计也是密室逃脱游戏的特点之一,完全提前告知这些关卡也可能成为 剧透 ,影响游戏效果。王锋对此建议,经营者可以根据题材和惊险刺激程度分类、分级,方便玩家量力而行,做出选择。

事实上,自真人密室逃脱兴起以来,与之相关的安全事故就层出不穷:00后女生1周3次密室逃脱致肺部感染、12岁男孩玩密室逃脱被吓到住院、5名未成年女孩因密室逃脱场馆起火而遇难。一条条布满裂纹、伤痕,甚至鲜血的新闻,向人们揭开了这个蓬勃发展的产业背后经常被忽略的一面。作为游戏的密室逃脱,一旦脱离了现实监管与保护,就可能真的成为玩家们再也逃不出的梦魇。

一个接一个的安全问题,暴露出的是密室逃脱行业扩张进程中的混乱与失序。这些悲剧的发生或许早有预警,只是在急速膨胀的市场和稳步增长的曲线面前,质疑和呼救显得渺小而刺耳。设计密室逃脱游戏的初衷本是锻炼逻辑思维能力,但如今的市场却似乎在追求新鲜猎奇的道路上渐行渐远

。游戏过程中,玩家本人固然应当做好自身生命安全的第一责任人,作为服务提供者的店家也不该把“免责协议”当作推卸责任的万能理由。对于这个年轻的行业而言,如何不让封闭的密室成为安全检查的死角和细菌滋生的温床,是摆在所有人面前的严峻课题。行业报告上的每个数字背后都代表着一群活生生的人,如果生命无法被尊重,那么任何形式的娱乐都将失去意义。

以上就是小编带来的内容,获取更多时事热点,游戏攻略,请关注本站!